使わなくなったノートPCを分解して、HDDを取り出してみた。

必要なデータのバックアップは取ってあるものの、まだ使えるようなら再利用してみたい。

ただそのノートPCは当時からかなり調子が悪かったし、今回電源を入れてみたら正常に起動しなくなっていたので、内蔵HDDがたとえだめになっていても、あきらめはつく。

まずは取り出してみようと、外せるネジをすべて外してみた。

ノートPCの分解

ドライバー1本で分解してみる

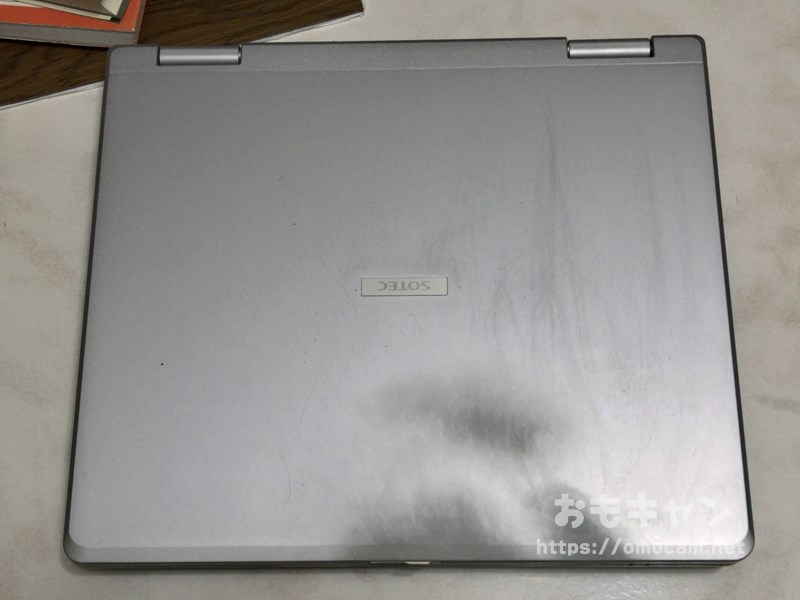

今回分解したのは、ソーテックのノートPC。OSはXPだった。エントリーモデルで値段も安かったが、10年近くも稼働してくれた。

長年の酷使のあと。

見えているネジを外していく。

接着されているゴム足をはがしたところにもネジ穴は隠れていた。

裏蓋を取った状態。左下のカバーの下にHDDが見える。

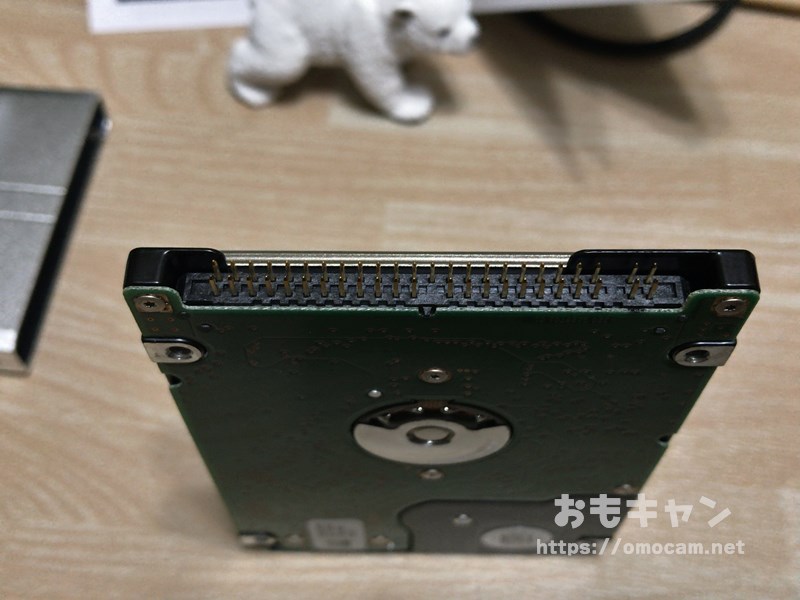

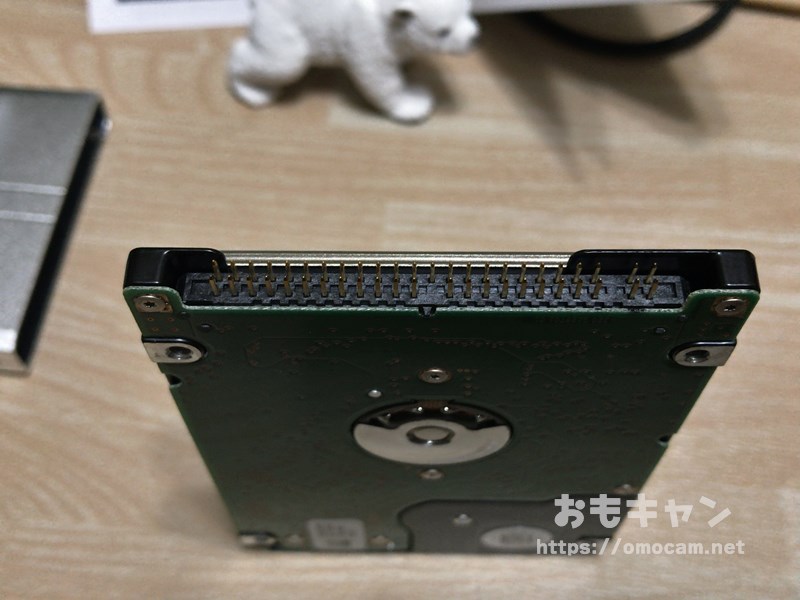

これが2.5インチのHDDだ。

ドライバー1本でここまで分解できた。ヒートシンクとかファンとか、外しやすいものを外してから、あとはできる範囲でばらばらにした。

その後フレームなどのパーツも、金ノコで切ったり小さく折り畳むことで、燃えないごみで出せるようにしておいた。

予想外のIDE接続

取り出したHDDを確認してみると、これが予想外のIDE接続だった。昔のHDDにはIDEのものもあったけれど、最近はSATAしか見ないので、手持ちのSATAとUSBの変換ケーブルを使えるものだと思い込んでいたのだが。

HDDがSATA接続ならこれが使えたが、今回は使えない。

2.5インチ・IDE用外付けHDDケース購入

2.5インチIDE用の外付けHDDケース

仕方がないので、USB接続のIDE用外付けHDDケースをAmazonで購入した。タイムリーGROOVY 外付けHDDケース 2.5インチIDE シルバー、802円也。

まあ、バックアップは済んでいるので、今回はどうしても救出したいデータがあるとかじゃなく、以前使っていたフリーフォントで名前を忘れてしまい新たに探せなくなっているものがあって、そのフォント名がわかればいいなあというくらいの動機なのだ。

そして可能なら外付けHDDとしても再利用したい。

アルミの外装で放熱性も高そうだ。Windows98SE用のドライバが付属していて、しかもシングルCDだ。IDEは、それくらいの時代の規格なんだよね。

下はSATAも2.5/3.5のIDEも使える内蔵HDD用万能USBケーブル。Amazon's Choiceもこれだったけど、レビューに一抹の不安を感じたのでこれは買わなかった。

HDDの取り付け

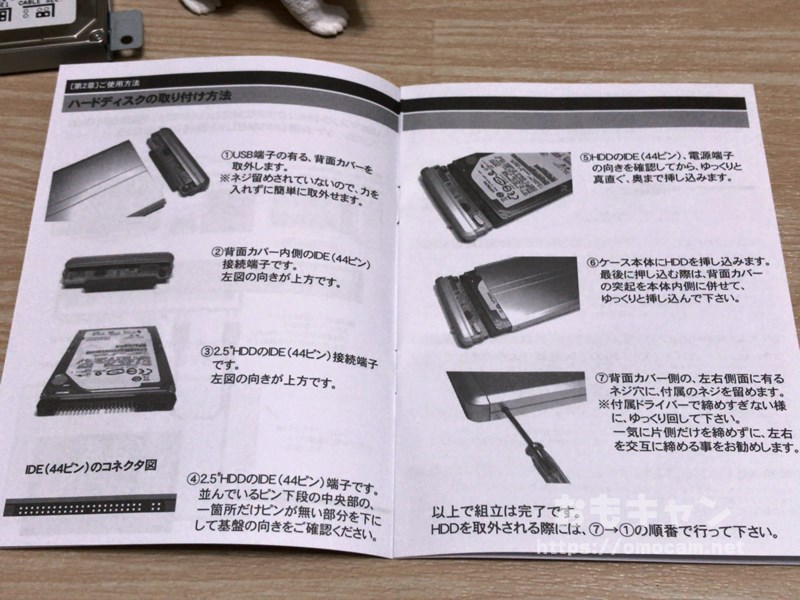

HDDのケースへの取り付けは、説明書のこの見開き2ページですべてわかる。

これがIDE44ピンの2.5インチHDD。

ケースの蓋部分の内側に、44ピンに対応するソケットがある。

ピンと穴を合わせたら、

ぎゅっぎゅっと押し込めばぴったりはまる。

それをケースに入れよう。

これだけできっちりはまったので、ネジ留めはしないでおいた。

あとはUSBケーブルでPCに接続すればいい。

外付けHDDとして使えるか

これを今のPCで使いたかったのだけど、結論から言えば、だめだった。

USBで接続するとHDDが回転はするものの、中身にはアクセスできない状態だった。

やっぱり壊れていたか…。XPも起動しなかったしなあ。残念。

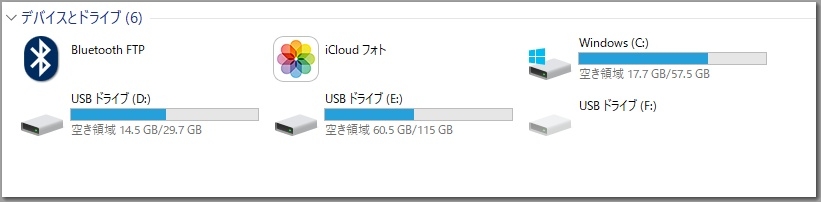

問題のHDDはFドライブ。見えているけど開けない。

右クリックでプロパティを出すと、容量が0バイトだった。

デバイスの名前までは見えているので、IDEのケースは正常に機能しているのだ。でもHDDの不具合で、中身には到達できなかった。

ドライブのエラーチェックをしたり、ドライバの検索、再起動、デバイスの無効化/有効化を試したりしてみて、どうにもならないので最終的に放棄することにした。

今後IDEのHDDを使うことはなさそうだ。ケース代はムダ金になったけれど、ずっと気になっていたPCはこれで処分できたので、まあよしとしよう。

関連記事

HDDを分解・破壊してみたパターンはこちら。