20世紀の文学を掘る第2回目は、1910年代の小説と歌集、随筆の計10篇。

全編読んでも短いものを優先、さらに1年にひとりずつ、ひとり1作ずつという縛りをかけているので、必ずしもそれがその作家の代表作とはいえないかも。

でも、その作家に興味を持つ入り口にはなるんじゃないだろうか。

それではおよそ100年前の文学、1910年代の10作を見ていこう。

1910年代のおすすめ短編小説・歌集・随筆

字の小さい画像はクリックすると多少大きくなる。

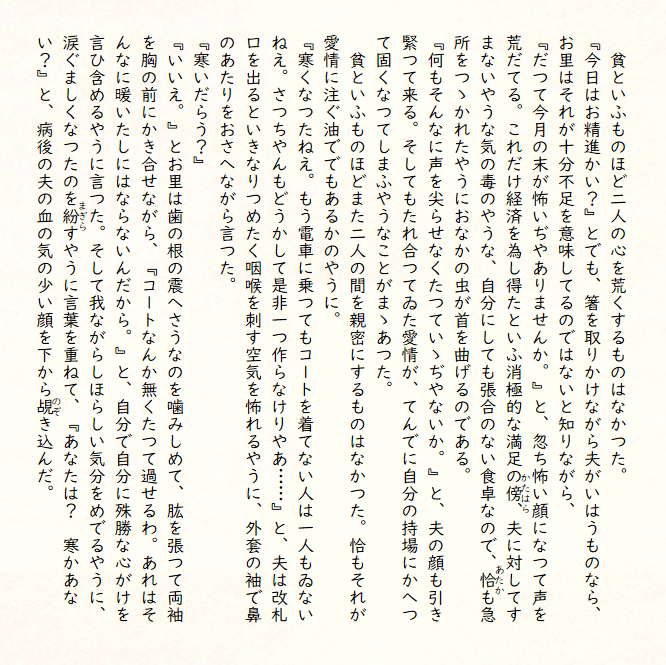

1910『剃刀(志賀直哉)』

1910年の作品からは、志賀直哉の「剃刀(かみそり)」を選んだ。

生前から名文家として名をはせた志賀直哉だけど、高校生の頃に読んだ時には、そのぶっきらぼうな文体の印象は良くなかったな。

ただその文体は、この「剃刀」のような結末まで一直線の短い物語を描くと、ぞくぞくするような「切れ味」を持つ。

引用している一節でも、心身をさいなむ熱・切れない剃刀・がさつで無神経な客、の三者の取り合わせが、その後の展開を強く予感させて読者をはらはらさせる。

1911『生血(田村俊子)』

1911年は田村俊子の「生血(いきち)」を選んだ。

引用したのは、ゆきずりとおぼしき男との一夜が明けた翌朝、生臭い金魚の匂いを「男の匂ひ」と感じた直後から展開する場面。

この後もサーカスのような見世物をふたりで見にいったりするのだけど、嫌悪と絶望が描かれて希望らしきものはついに現れない。

この作品が書かれて以降、100余年の間には、性に関することがらを含む若者の意識も、多くの段階を経て進歩してきた。ここに描かれる汚れの感覚は、人々の意識からかなりの程度消え去っているだろう。

しかし、この小説の短い道行きの叙述の中には、昼間の群衆の中にいながら寄りつく岸辺も見つからない感じとか、自分の感情にさえ疲れて放心してしまう感じとか、たしかに自分もどこかで経験してきたと思える生理的感覚の描写がちりばめられている。

1912『悲しき玩具(石川啄木)』

1912年に没したあとに出版された啄木の第二詩集『悲しき玩具』より。

引用は数首を抜き出して並べたもの。

『一握の砂』ではなにかにつけて泣いてばかりいた啄木も、多少おだやかになっているようだ。

啄木は24歳で亡くなったのだけど、こうした短歌はそれから100年経った今の24歳にも、至近距離から直で来るのではないだろうか。24歳っぽい、と思う。

1913『神楽坂の半襟(水野仙子)』

夫の下駄を買うために、久しぶりに二人で電車に乗る夫婦。

夫は病み上がりだし、持ってきたお金も、この4,5か月の苦しい中でどうにか残すことができたわずかなぶんだけ。だからこうして歳末の近づく街へ夫と一緒に出てくると、ふとしたことにもつい涙ぐんでしまう。

「広い世界にたつた二人が頼り頼られる体であるやうな、寂しい、その癖心強い今の思を、胸の中一ぱいに溜めて、それを少しづつ味ふのを楽しむものゝやうに、お里はぽつりぽつりと口をききながら歩いた。」

日暮れどきの神楽坂での買い物の途中、夫がどこかへ行ってしまう。

そこからのお里(さっちゃん)の心の動きと、そして生き生きした夫婦の会話そのものも読みどころの一作。

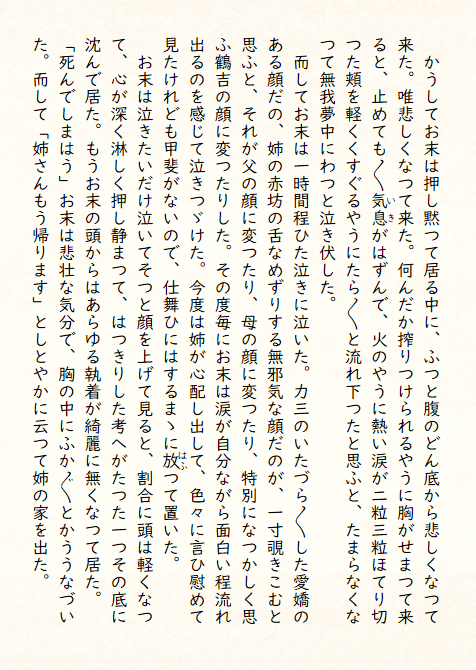

1914『お末の死(有島武郎)』

「お末はその頃誰から習ひ覚えたともなく、不景気と云ふ言葉を云ひ/\した。」の一文から作品ははじまる。

弟と幼い甥の死に責任があるのではないかと気に病むお末。愛されていたはずの母にも、ひどいことを言われるようになる。

仲のいい姉のためにエンゼル香油の小壜を持って出てきたのにそこでもやんわりと叱られ、お末は悲しくなってしまう。

家族という小さな世界の中で、不景気と不運の歯車がお末を追い詰めていく。

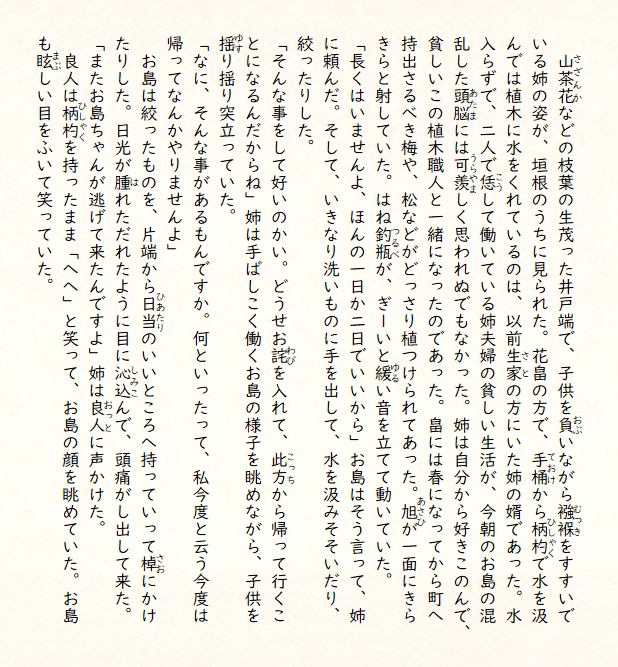

1915『あらくれ(徳田秋声)』

1915年からは、徳田秋声の「あらくれ」を。短編じゃなくて長編だけど。

主人公のお島さんは、結婚してはそのたびに夫から逃げ出してまったく別の生活を始めてしまう、自立心に富んだ女性。わがままともバイタリティーがあるともいえる、近代の小説の中でも強く印象に残るヒロインの一人だ。

引用した部分もそんな出奔直後の一節。

物語的には別にどうってことのない場面なのだけど、個人的にはこのくだりは、日本の近代文学史上もっとも輝かしいシーンのひとつだと思う。

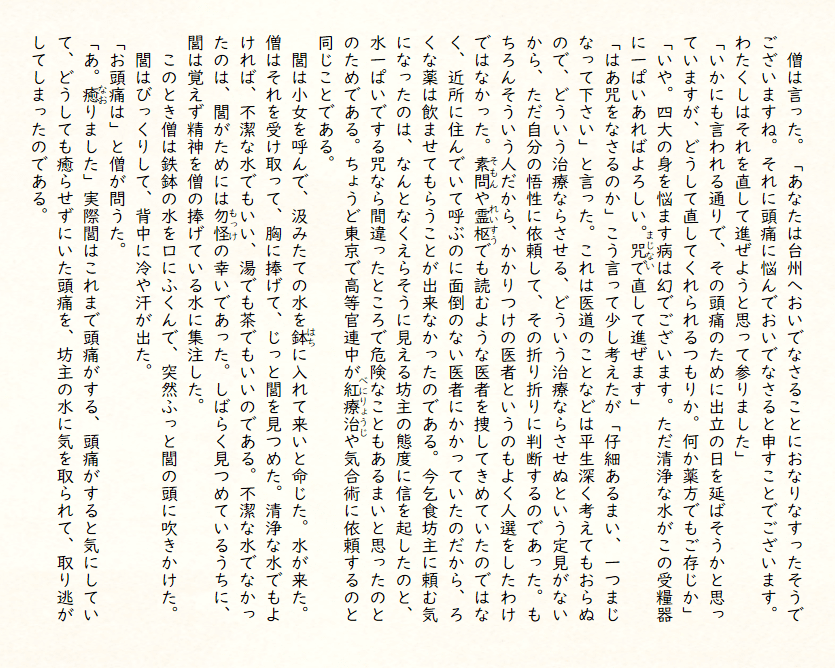

1916『寒山拾得(森鷗外)』

森鴎外(鷗外)はどれを入れようか結構迷った。

迷った末に1916年の「寒山拾得(かんざんじっとく)」にした。同年の「寒山拾得縁起」を読むと、鴎外はこの小説をいつもとは違って一冊の参考書も見ずに書いたとある。

もしこれも資料をあたっていたら、例によって「〇〇何年、主人公(あるいは脇役)はこれこれの病に罹って死んだ。その子は〇〇年にああなって、こうなった。さらにその子が〇〇何年にどこそこに任じられて、誰それとなった。」みたいな感じでもにゃもにゃと終わるスタイルの長めの短編になったかもしれない。

それに対して、「寒山拾得」はキレがいい。

キレがいいけど、よくわからない小説だ。

引用部分は、鉢の水を使った坊主のまじないで、主人公の長引く頭痛が雲散霧消する場面。

「病は気から」を説明してみせるようなシーンだけど、ここですでに物語の罠は読者の心理を絡め取っている。実のところこんな理屈をあっさり信用してしまうようでは、無事に生きていくのもけっこう危ういぜ。

現代社会では(昔からかな)、ここに描かれる民間医療をはじめとして、健康・ダイエット食材やニセ科学にいたるまで、因果をショートカットして直結した「わかりやすく納得しやすい論理」と思わせぶりで人の心を動かそうとする罠が、あちこちに張られている。

このあとに出てくる寒山と拾得のお話も思わせぶりといえばそうだし、一様の解釈がしにくいこの小説自体もまた、「この作品はなにか自分の理解できない深遠な価値を含んでいるのではないか」と考えこみたくなるような、芸術受容の一種のひな型になっている。

一読してよくわからなくても、この短編の真ん中あたりにわざわざ線で区切って挿入されているパートから、「盲目の尊敬」というキーワードを拾ってもう一度読んでみると、いくらか頭の中で整理が進むはずだ。

1917『西班牙犬の家(佐藤春夫)』

1917年は佐藤春夫の「西班牙犬の家(スペインいぬのいえ・スペインけんのいえ)」。

とても読みやすく、文章の風通しがいいと感じる。この読みやすさはどういう理由によるのだろうか。

言葉遣いは、たとえば上の「あらくれ」と比べてみるとこちらのほうが古風なのだ。しかし、軽い。この描かれている事象そのものの明るさと、カタカナを含む西洋風のハイカラさもそれに大きく寄与しているだろう。

でも鴎外がいくら外国風の風物を書いたってこうはならないよね。彼の翻訳でさえ、これよりずっと重たい文章だ。

この短編が怪談にならずにメルヘンまたはファンタジーとして終わっているのは、軽さというよりはその湿度のなさゆえか。ちなみにこの小説には、「夢見心地になることの好きな人々の為めの短篇」というサブタイトルがついている。

そんな低湿度のハイカラな文体を、堀辰雄とか稲垣足穂とか村上春樹が、その技術というよりは体質として受け継いでいるのだろう。

1918『忠直卿行状記(菊池寛)』

太宰治の「水仙」という短編小説(1942年)は、次のように始まる。

「忠直卿行状記」という小説を読んだのは、僕が十三か、四のときの事で、それっきり再読の機会を得なかったが、あの一篇の筋書だけは、二十年後のいまもなお、忘れずに記憶している。奇妙にかなしい物語であった。

だから「水仙」とセットで読むといい。まず読むのはこちら(忠直卿行状記)からがおすすめだ。

若き越前城主忠直卿は、大阪の陣で大きな武勲を上げた。

武芸にことのほか秀でた若武者でもある忠直卿は、城内でも槍の紅白の大試合を行い、腕に覚えのある家臣たちを次から次へと打ち負かして得意の絶頂だ。

引用はその夜、ほのかな月光に照らされる静かな庭に出て、昼間の対戦相手二人の会話を偶然に立ち聞きしてしまうシーン。

こうして忠直卿の心には疑心が生まれる。自分の真の実力とは? 彼は翌日ふたたび槍の試合を開催する。しかし今度は刃のついた真槍を使うのだ。

俺は本当に強いのか。自分とは何者か。友とは。愛とは。北斗の拳のボス敵みたいな闇落ちを経て物語は大破局へなだれ込む。

1919『花火(永井荷風)』

1919年は永井荷風の「花火」。

外で打ちあがる花火の音を聞きながら、越し方の世相、それも自分が身近に見聞きした祭りと騒動のことを、花火のように次々に回想していく形のエッセイだ。

直接の説明はないけれど、引用部冒頭の馬車に乗っていたのは、政府による思想弾圧として有名な1910(明治43)年の大逆事件で逮捕され護送される囚人たちで、実際には罪のないものが多かった。

荷風はその不正義を見てそしらぬ顔はできないが、さりとて小心者の彼には、外国の文学者のように声をあげて為政者を批判することもできない。

そこで彼は「戯作」という自意識の逃げ道を見いだす。荷風の戯作者宣言とよばれる部分だ。

ここで彼は露悪的に、自らの芸術の品位を落とし、お上に物申すのは畏れ多いとする昔のエロ本書きの態度を尊敬しようとまでいう。

自嘲か韜晦か、さらには実際にその時そう思ったのかさえあやしいけれど、「紅旗征戎わが事にあらず」というほど堂々とはしていない、あまり立派ではない文学的な態度表明といえる。

そしてこのときからずっと世間の社会的現実に背を向けて江戸に耽溺してきた荷風が、最後に再び現実と相まみえる契機を得るところで回想は終わる。

1910年代の短編まとめ

1900年代の作品の中には文語調のものもいくつかあったけれど、10年代になると仮名づかいはともかく、現代の文体にかなり近いものができあがっていることがわかりますね。

ここで取り上げなかった1910年代のその他のおすすめ作品。

1910年・谷崎潤一郎「刺青」

1913年・宮本百合子「大きい足袋」

1915年・山村暮鳥『聖三稜玻璃』

1916年・芥川龍之介「煙草と悪魔」

1917年・葛西善蔵「子をつれて」

1918年・北原白秋「お花畑の春雨」