表紙付きの折り返せるルーズリーフ用バインダーを作るよ

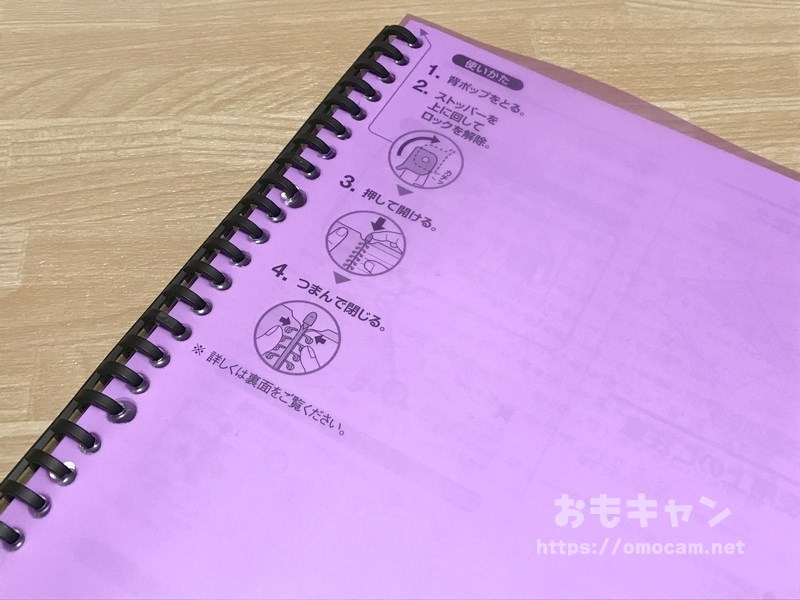

記入したルーズリーフをまとめるのに、ぼくはコクヨの「キャンパススマートリング」というバインダーを使っている。

このスマートリングの特徴は、一般のルーズリーフ用バインダーと違って、リングノートのように表紙を折り返せるところだ。

(画像はコクヨの公式サイトより)

こうして折り返せるのは便利だ。とくにぼくはルーズリーフを縦書きメインで使っているので、読み返すときに折り返せるのとそうできないのでは、使い勝手に雲泥の差がある。

スマートリングには60枚綴じと25枚綴じがあり、ぼくは60枚のほうを使っている。

今回はこれと同じものを手作りしたい。

ルーズリングでルーズリーフバインダーを自作する

今回はルーズリングを使って、スマートリングと同じように表紙を折り返せるルーズリーフバインダーを作ってみたい。そうすればスマートリングより価格的にもお得なのだ。

ルーズリングというのは、カール事務機から出ているルーズリーフ用の綴じ具だ。

そのままの状態でA4サイズに対応しているが、好きな長さに切って使うことができるので、B5やA5、それ以下のサイズの用紙もファイリングできる。

バインダーのリングだけ

売ってます↓↓↓【ルーズリング】https://t.co/BiZG6fzlJG pic.twitter.com/kYVaAepCyu

— カール事務器 (@carl_jimuki) November 26, 2018

ルーズリングの穴径には8mm、10mm、12mm、14mmの4種類があり、それぞれ30枚、70枚、100枚、120枚綴じに対応している。

ぼくが今回買ったのは、穴径が10mmの70枚綴じタイプ。

使っているルーズリーフがB5なので、そのサイズに合わせて切って使う。

表紙をどうするか問題

ところで、ルーズリングでバインダーを作る場合には、表紙をどこかから持ってこないといけない。

まあなければないでいいのかもしれないけど、カール事務機さんにはA4、B5、A5くらいのサイズの表紙も作っていただけたらと思う。

クリアホルダーを表紙にする

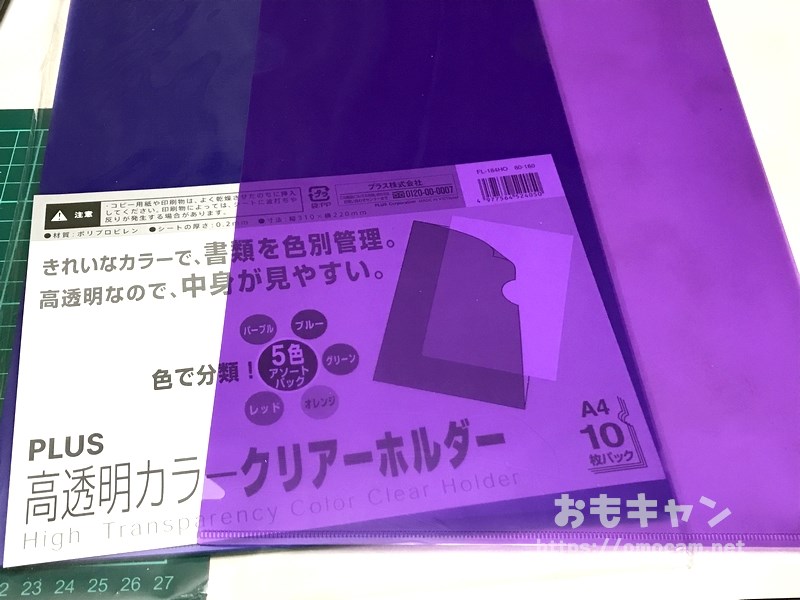

今回はクリアホルダー(クリアファイル)を表紙に流用してみることにした。

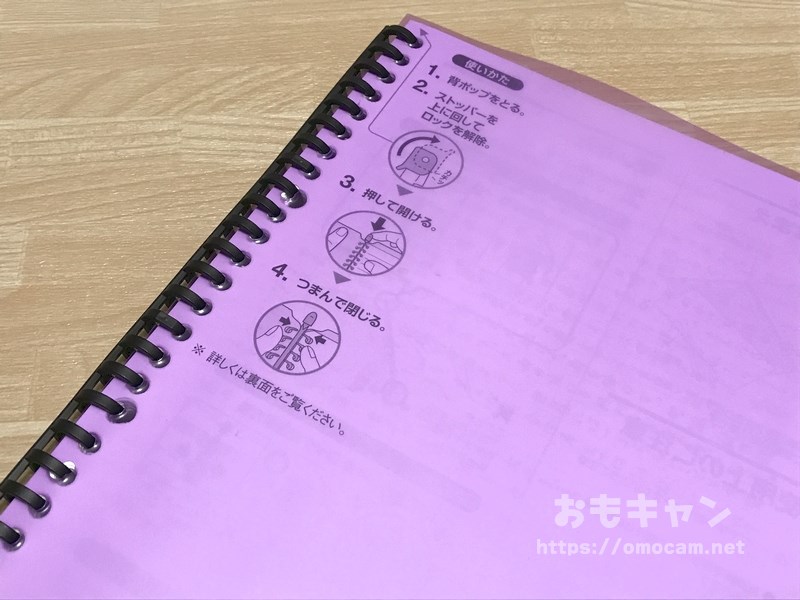

プラスのこれを買いまして…、

1枚取り出した。

クリアホルダーなのでコクヨのスマートリングの表紙と比べればペラペラではあるのだけど、まあとりあえずこれを表紙にしてみよう。

スクリューポンチで穴あけ

こういう穴あけ作業にはゲージパンチが優れている。

でもぼくは手持ちの道具で何とかしてみようと思う。

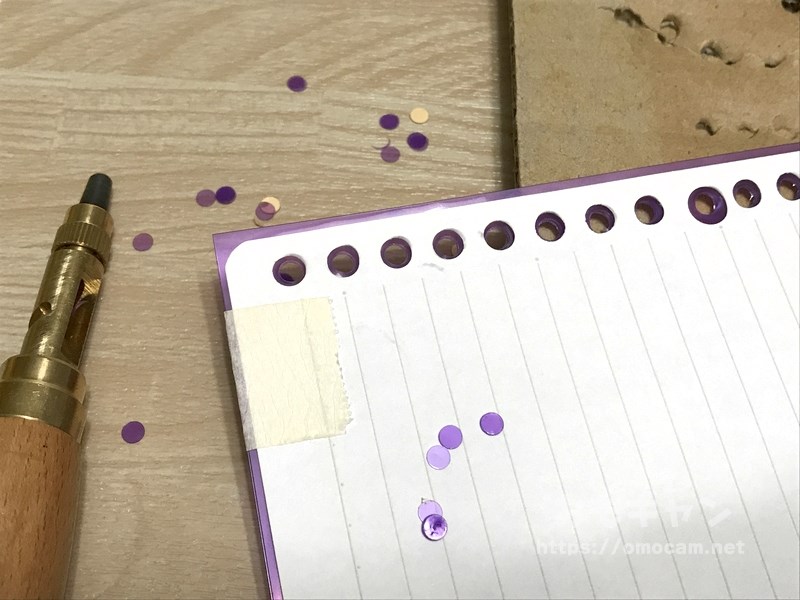

スクリューポンチという道具がある。レザークラフトなどでよく使われるもので、押し込むと筒状の刃が回転して対象に穴をあけることができる。

こういう仕組みのねじ回しもありますね。

このスクリューポンチで、クリアホルダーに4mmの穴をあける。付属の替刃は6種類あるけれど、一番大きくて4mm径なのだ。

2穴ポンチの穴には、直径5.5mm~6.5mmという規格があるそうなので、4mmはやや小さい。ルーズリングのリングがぎりぎり通る大きさだ。

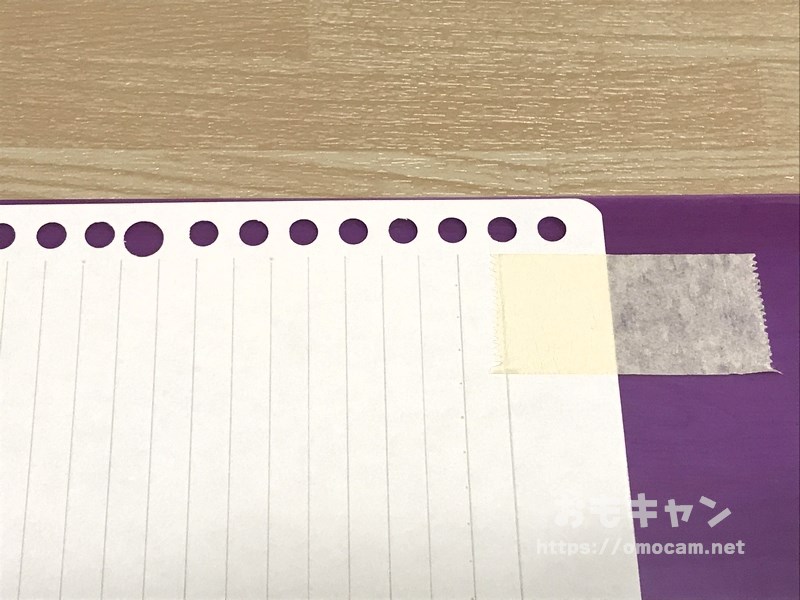

まずはルーズリーフを1枚、テープでクリアホルダーに仮止めする。

このルーズリーフの穴に合わせて、クリアホルダーに穴をあける。

こんなふうに穴をひとつひとつあけていく。

26か所の穴をあけた。

ルーズリーフの穴の中心をよく見定めてあけたつもりだったけど、2,3か所リングと合わない箇所があって、あとで穴を広げて修正する必要があった。

これはルーズリーフの紙に開いている2穴バインダー用の大きめの穴の中心が、ほかの小さい穴に対して少しずれているせいだった。

やはりゲージパンチのほうが正確にきれいな穴が開いて簡単でいい。

表紙をルーズリーフのサイズに合わせる

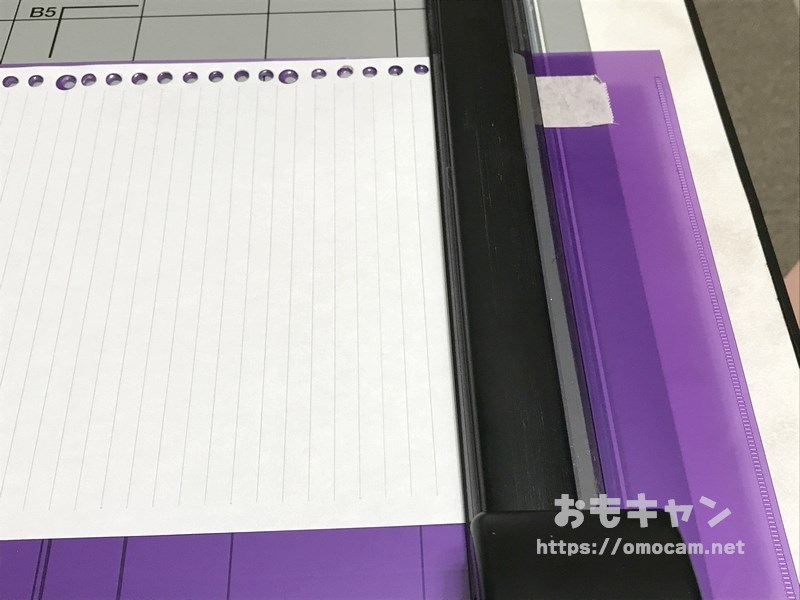

次はA4サイズのクリアホルダーを切って、B5のルーズリーフのサイズに合わせる。

カッターでも構わないけど、いつも書籍のデジタル化のときに使っている裁断機を使う。

そういえばこれもカール事務機の製品だった。

こんなふうに紙より少し大きめに端を切り落としまして、

繋がっていた部分も切り離します。

ルーズリングで綴じる

ルーズリングはA4の30穴まで対応できる。

今回の用紙は26穴なので、4つぶんははさみで切り離す。

この余った部分も、あとでメモ帳などを作ったりして使うことができる。

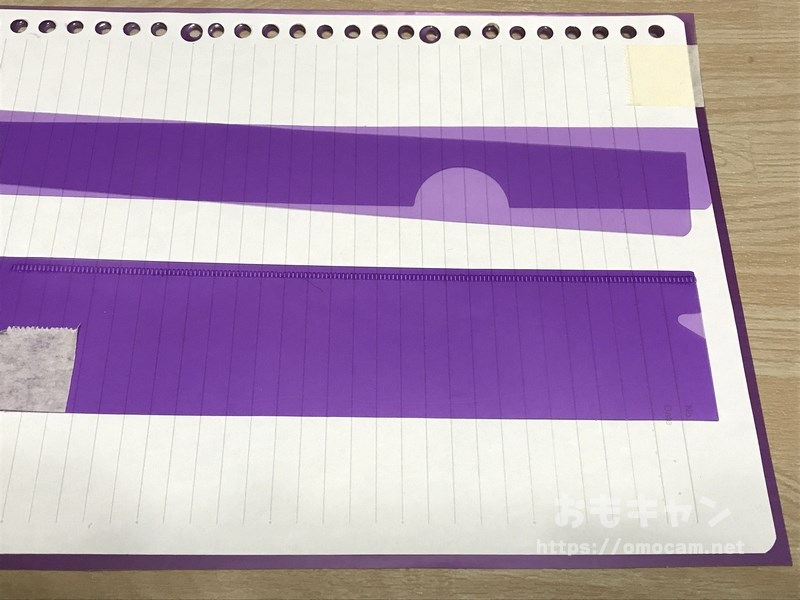

ルーズリングはこのように開く。

これを開くための専用の道具もあるのだけど、パチパチと一か所ずつでよければ手でも開くし、ボールペンなどで代用することもできるようだ。

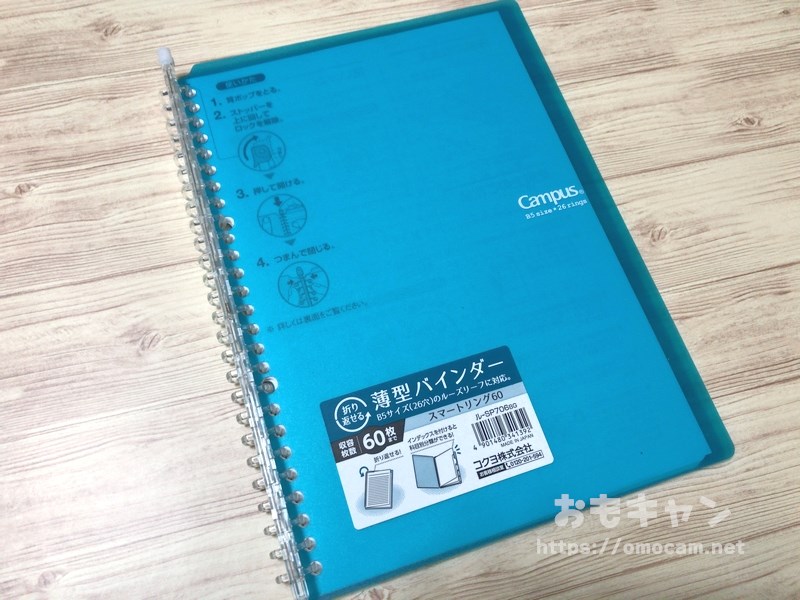

コクヨのスマートリングに綴じていた中身を取り出して、ルーズリングで綴じてみた。

見た目はなかなかきれいにできている。

表紙は薄いけれど、これはこれでいいんじゃないかと思ったりする。

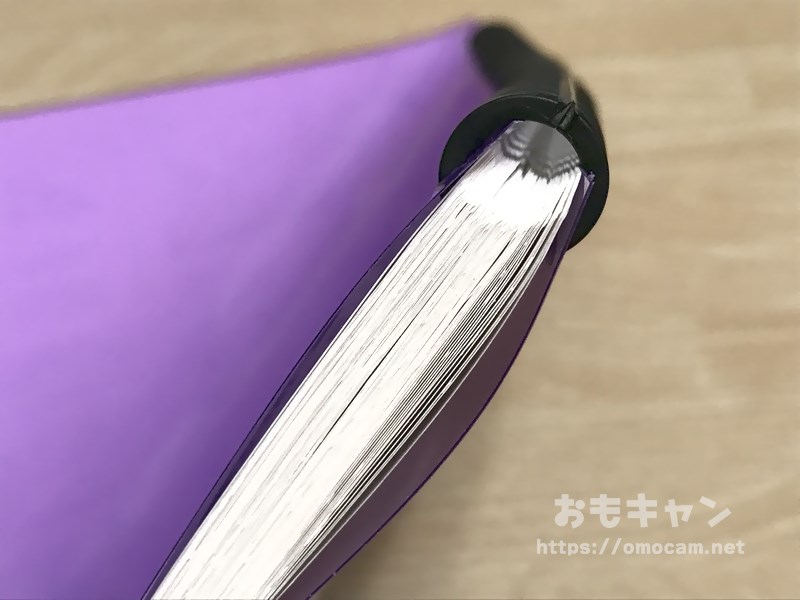

70枚綴じといいながら、ページを数えてみるとこれで80枚以上綴じている。

なのでややキャパオーバー気味だ。

背側から見たようす。

スマートリング60は60枚綴じなのに、ルーズリングの70枚綴じよりも収容枚数に余裕があることがわかった。

同じ枚数を綴じてもスマートリングだとこうなる。

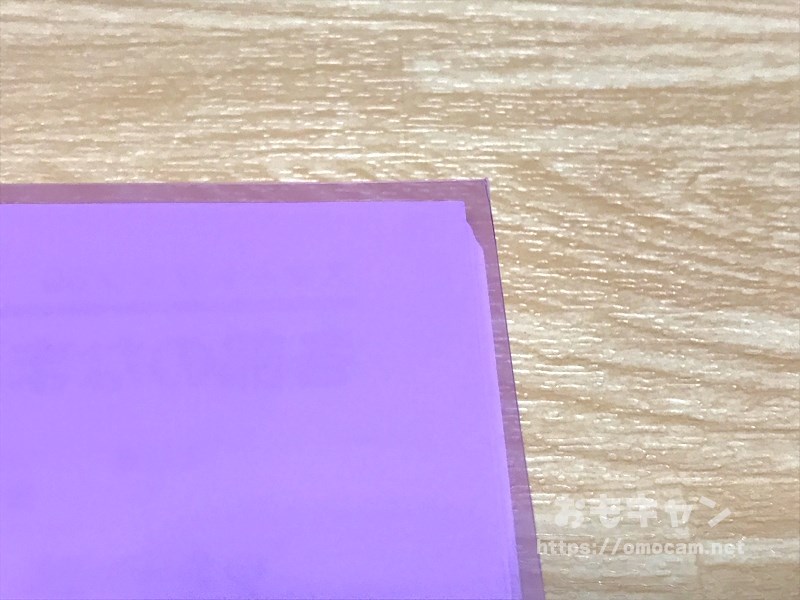

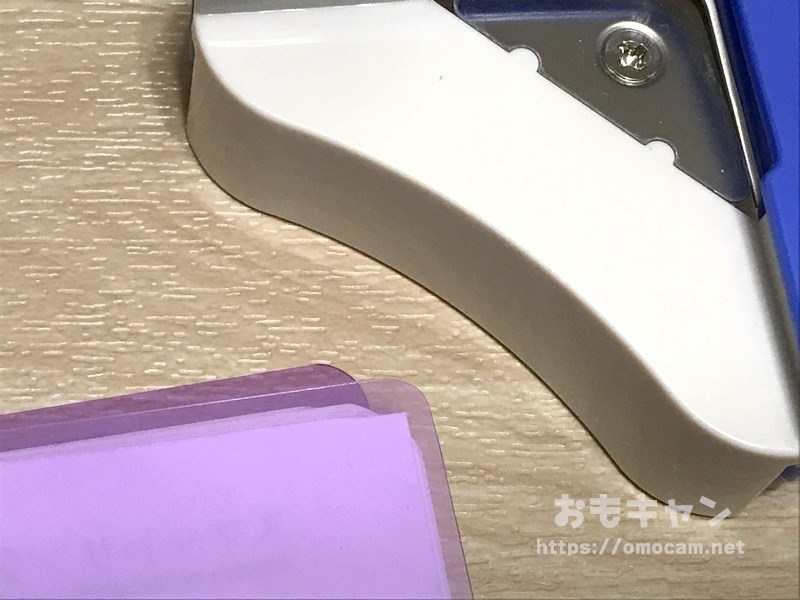

あと、カドが直角だった部分は、先日もレビューしたかどまる3で丸めておいた。

見た目がこんなふうにさらによくなった。

別のバインダー表紙の作り方

表紙の作り方はほかにもいくつか考えてみた。

インデックスシートを使う

ルーズリーフ用のインデックスシートのタブ部分を切って表紙にするのもいい。穴はすでに開いているし、クリアホルダーより厚みも硬さもあるはずだ。

インデックスシートならB5用でもA4用でもルーズリーフ用紙と縦のサイズが一緒のことが多いので、表紙に流用しても本棚に立てたときによれが出ない。今回作ったものはすこし表紙を大きめにしたため、立てておくと表紙がよれてしまう(まあ、ぴったりに切ればいいだけだが)。

中表紙を入れる

今回のようにクリアホルダーなどを使う場合には、表紙が透けているのできれいな中表紙を入れてもいいと思った。柄ものの和紙とか、雑誌の切り抜きとか。

表紙向きのクリアホルダー

キャラクターもののクリアファイルを表紙にしてもいいかもしれない。

しかしB5があまり見つからない。

まとめ ルーズリーフバインダー自作で使った道具と、あれば便利な道具

今回は、カール事務機のルーズリングを使って折り返せるルーズリングバインダーを自作してみた。

思い付きだけでやってみたのだけど、穴あけのクオリティ以外は満足できるものができた。

ルーズリング自体が安いものなので、作れば作るほど、既存のバインダーを買うよりコストがかからないメリットも出てきそうだ。

ただやはり穴あけはゲージパンチでしたほうがいいだろうとは思う。

効率でも仕上がりの美しさでも、ポンチで開けるのとは格段の差がありそうだ。

A4まで対応できるゲージパンチがこちら。

ちなみにスクリューポンチでいいのが欲しければ、野中製作所のもの一択となるらしい。ぼくが持っているのは安物。

野中製作所のものは、パッケージも工具と思えないかわいさだ。

リンクの画像横の▶を押すと裏面も見れる。こんなパッケージだと捨てられない。