八重瀬町東風平のローソンから丘の上を見上げると、そこに石造りのシーサーの姿を認めることができる。

「伊覇のシーサー」と呼ばれていて、愛嬌のある顔で昔から東風平の集落を見守っている。今回はこのシーサーを見に行った。

伊覇のシーサーはここにある

与那原・大里方面から県道77号線を進み八重瀬町東風平の交差点に差し掛かると、小高い丘の上に大きなコンクリートの給水タンクが見える。

伊覇のシーサーはそのふもとにある。

画像の交差点を直進するとローソン(八重瀬町役場前店)があり、そこから見るとこんな感じ。

画像中央の樹の下にちょこんといる

横手の階段を上がって、水タンクの下に出ることができる。

上から見下ろしたところ。

伊覇のシーサーは十字路方面を見下ろしていた。

こういう顔立ちの石造シーサーは、南部のあちこちで見ることができる。

これは昔、与那原交差点付近で撮ったもの。

こちらは南城市の玉城。

これは奥武島の入り口にあった、石材会社の銘の入った新造のシーサー。

八重瀬町富盛の大シーサーはもっとリアルタッチの造形だった。

富盛の丘のふもとのバス停にある、大シーサーのレプリカ。

伊覇のシーサーに話を戻すと、体のあちこちにある傷は、戦時の弾痕であるという。

そういえば首元とか、お尻とかに大きめの傷がある。

もともと伊覇のシーサーは、火返し(ヒーゲーシ)つまり火伏せの願いを込めて建てられたものだという。

実際に東のほう、火山(フィーザン)といわれた、糸数の丘の方向を向いていた。

丸く見えるのは糸数の丘の一番高いところにある、気象台の糸数レーダー観測所だ。

富盛の大シーサーもヒーゲーシのシーサーなのだけど、有名な写真が示すように、その体も多数の弾痕を刻み込んでいる。

画像はやえせ観光サイトより。写っているのは米軍。八重瀬岳に陣地を構えた日本軍と対峙している。

戦争の前にシーサーは無力だが、人はそうではない。戦火という巨大な火を防ぐのは、あくまで人の役割であり責任だ。

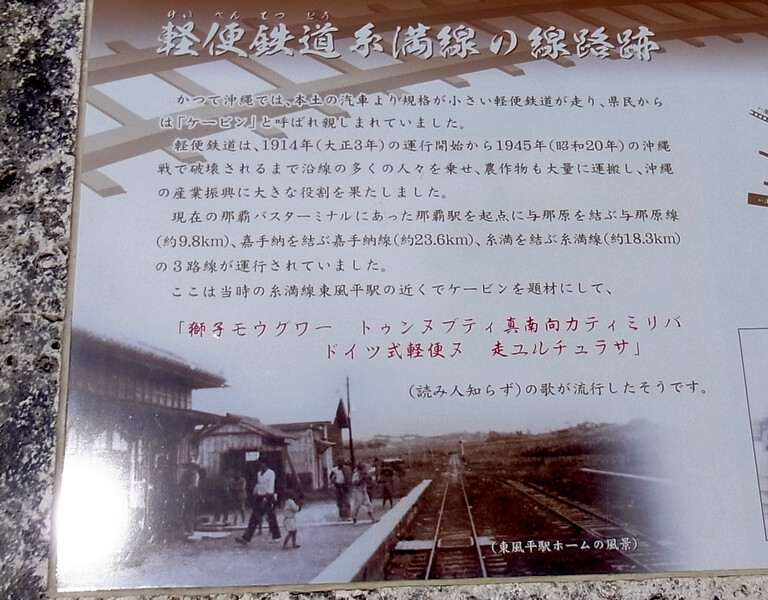

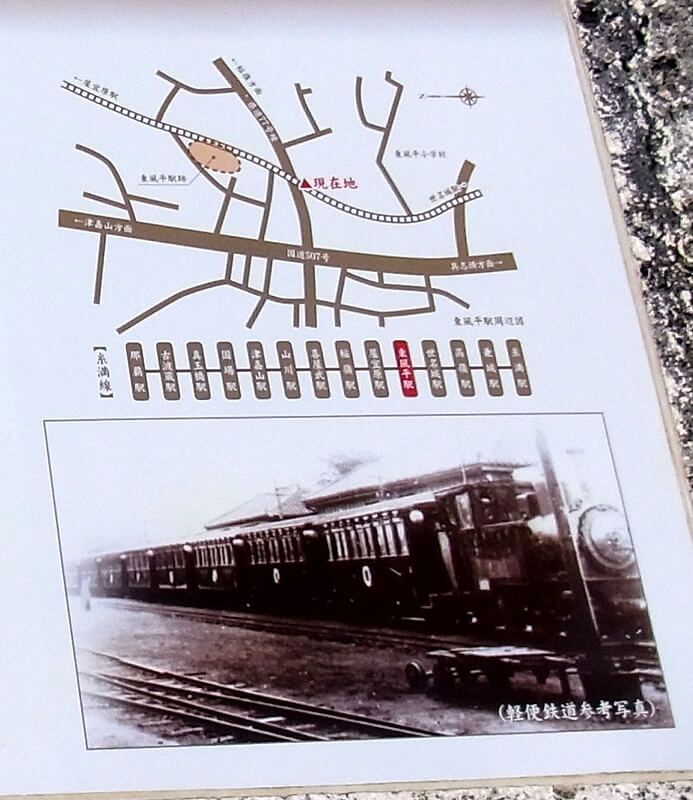

東風平の軽便鉄道跡へ

シーサーの視線の方向に坂を下っていこう。

路地をたどり、

東風平の交差点のすぐわきに出た。

交差点には国道507号線のモニュメントがある。

507号は全国の国道の中で最も大きい番号なんだそうだ。

古い写真がプリントされていた。1956年ごろ、1975年ごろ、2004年ごろ。

2004年なんてつい最近のように思えるけれども、写真で見ると、そういえばこんなだったっけと思う。ローソン方面へはまだ道はつながっていなかった。

モニュメントからもう少し東寄りに行くと、軽便鉄道跡がある。

軽便鉄道の路線そのものの遺構ではなく、こんなふうにここを通っていたという表示だ。

本来は「けいべんてつどう」なのだろうけど、当時はケービンと呼ばれた。レールの間隔が思った以上に狭いのが印象的だった。小学生でも一跨ぎできそうだ。

こんな小さな線路に乗って、軽便鉄道は那覇から糸満まで走ったのだな。

伊覇のシーサーもケービンが走るのを見ていただろうね。

さんぴん茶を買って水分補給しながらの散歩だった。よく晴れた日で、僕も1時間程度歩いただけでうでに日焼けをしている。

カメラをもって徒歩で風景を見て回るのは、まさに目の保養であり心のリフレッシュでもあり、楽しいことだ。暑くさえなければ!