20世紀の日本の文学作品を振り返るシリーズの3回目は、1920年代の作品をディグるよ。

1920年代は、元号でいうと大正の後半から昭和の初めにあたる。

実は、いまに続く文芸の大衆化の土壌は、この時期に準備されたと言うこともできるのだ。

文芸春秋や岩波文庫がこの時期の創刊で、いまも存続している週刊朝日やサンデー毎日などの週刊誌も、1920年代初頭にあいついで創刊された新しいメディアだった。

また、当時菊池寛が書いたエンタメ小説「真珠夫人」や「貞操問答」などは、21世紀になってからテレビの昼ドラになったりもしている。

つまり、小説の大衆的な受容の型ができたのがこのころと言えるし、当時の作品もまた、いま読んでも時代背景なしに十分面白いのだ。

それでは、作家の個性がそれぞれに発揮されている1920年代の作品を、今回もひとり1作、短編中心に紹介していこう。

1920年代の短編小説と詩をピックアップ

文字の小さい画像は、クリックすると多少大きくなります。

1920『秋(芥川龍之介)』

現代の教科書にも載るような名作を数多く残した芥川龍之介。彼の作品からは、1920年の「秋」を選んだ。

若い頃に読むと、「羅生門」や「杜子春」などの説話を題材にした作品と比較していくぶん影が薄いように感じるかもしれない。

でもこの甘さ抜きのロマンスは、現代の多くの若者にも、「この先の人生にはこんなこともきっとあるのだろうなあ」と予感させるような普遍性を持っていると思う。

1921『件(内田百閒)』

1921年からは内田百閒の「件(くだん)」をチョイス。

夢を素材にしたとおぼしき一連の初期短編の一作で、語り手の「私」は、体が牛で顔が人という伝説上の化け物「件」になって登場する。

彼にはなぜ自分が件になってしまったのかもわからないし、どうしてそこにいるのかもわからない。

そして彼の周囲では、件が発するとされる「予言」を心待ちにする人々がわいわい騒いでいる。

伝説では、件は「予言」をしたあとに死んでしまうという。「私」は3日の間立ったままで、困惑したり、腹を立てたり、かえって落ち着いてみたり。

悲劇でもあり同時に喜劇でもあるような、不条理でありながら苦しみからは解放されているような、のちの『ノラや』『阿房列車』の作者らしい、おかしみのある印象的な短編だ。

1922『チョコレット(稲垣足穂)』

1922年からは、かわいらしくもファンタジックな短編、稲垣足穂の「チョコレット」をピックアップした。

ある日の早朝、朝もやの中を散歩していたポンピイ少年は、妖精のロビン・グッドフェロウと出会う。

ポンピイとのなんだかおかしな問答の末、自分は「ほうきぼし」なのだと主張するロビン・グッドフェロウは、ポンピイが差し出した小さなチョコレットの中へ飛び込んでしまった! チョコレットは固まってしまい、それきり呼び掛けてもたたいてもロビンは出てこない。

ロビンを閉じ込めてしまったかもしれないと悩むポンピイは、そのチョコレットを力自慢の鍛冶屋のもとに持っていく。

1923『顔(宮本百合子)』

1923年は宮本百合子の「顔」を。

たまたまキリストに似た顔で生まれてしまった少年フランツの物語だ。

女性や社会運動の立場から社会的な主張のあるエッセイ・小説を多く書いた宮本百合子さんが、こうした作品も書いていたことを僕は知らなかったな。

1924『眉かくしの霊(泉鏡花)』

泉鏡花の「眉かくしの霊」は、冬の木曽山中にある温泉宿に投宿した主人公・境が見舞われる怪異をえがいた短編。

省略の多い文体で、お話自体も宿で過去に起こったエピソードと現在のエピソードの二重構造になっているので、初読ですんなりと理解はできないかもしれないが、終盤で料理番の伊作が語り出すこの部屋の来歴を聴くことで次第に話がかみ合ってくる。

なるほどそんなことがあったのかと納得しかけながら、しかしそれだけでは怪異は終わらないのだ…。

1925『秋の瞳(八木重吉)』

1925年に刊行された八木重吉の詩集『秋の瞳』から、「心よ」「朝の あやうさ」「草に すわる」の三篇。

1926『春は馬車に乗つて(横光利一)』

1926年は横光利一の「春は馬車に乗って」。僕は高校の頃に読んだような気がする。教科書かなにかに載っていたのだろうか。

芥川龍之介の「秋」などとはまた違った意味で「来るべき人生へのおののき」を与えてくれた作品として僕は記憶しているんだけど、年を重ねてから読むと、どちらの作品もなぜか身に覚えのある周波数の響きを多く伝えてくるように思う。これといって思い当たる出来事はないんだけど。

1927『可哀相な姉(渡辺温)』

1927年は渡辺温の「可哀想な姉」。

短い話だけれど、引用部分だけを読むと、(半ズボンは別として、)家庭と貧困をえがいた私小説のようにも見える。

でも全体を通して読めば、これが当時の世相を反映してかエログロナンセンスの薫り高い作品となっていて、「いったいなんなのこの話…」という後味の悪さがある。

「読後嫌な気持になるミステリー」イヤミスならぬ、昭和初期のイヤ短編。

1928『渦巻ける烏の群(黒島伝治)』

第一次世界大戦のあとの「シベリア出兵」については、高校で日本史をとらなかった僕などはほとんど知識を持っていなかった。

第二次大戦のインパール作戦は、「上層部の情実による強引な政治的決定によってあたら犠牲者を積み重ねる愚行」の例として今でもしばしば引き合いに出されるけれど、シベリア出兵の時代から軍隊の組織的風土は同様であったようで、すでにこのような同時代からの告発があった。

前半のある種牧歌的な駐屯地の叙述と終結部の落差がすさまじい。

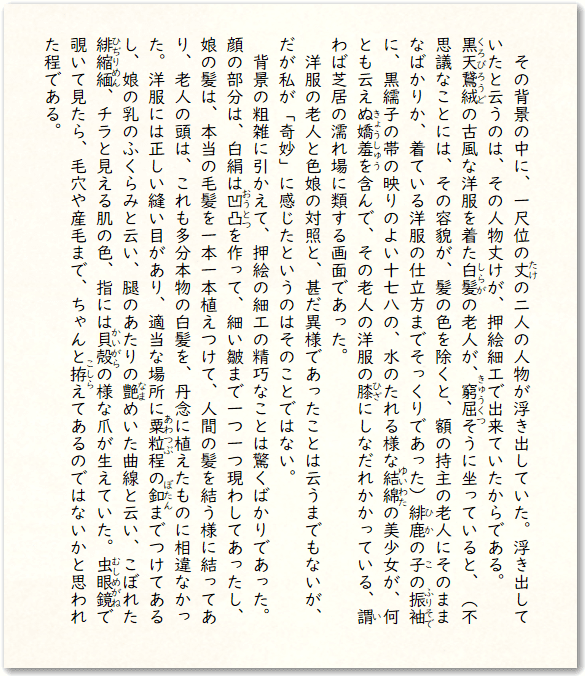

1929『押絵と旅する男(江戸川乱歩)』

江戸川乱歩からは「押絵と旅する男」を選んだ。

小学生のころ、図書室に怪人二十面相や少年探偵団シリーズが置いてあって乱歩に親しんでいた人は多いはずだ。

乱歩の作品には、さまざまなかたちの「不思議」また「妖しさ」があって、大人もひきつけてやまないし、しばしば映像化の題材にもなっている。

「押絵と旅する男」もそんな短編のひとつで、ある種の悲しみをはらんだファンタジーとして美しくまとまっていると思う。

またひとり乱歩に限らず、フェティシズムを反映させた作品が大衆に広く受け入れられるようになったのも、この1920年代の特徴といえるだろうか。