新刊本を買ったときにしおりが入っていることが多いけれど、古書を買ったときにも、ときどきしおりが挟まったままになっていることがある。

このページでは、そんなしおりを集めてみた。

古本由来のしおりいろいろ

文庫や新書などの本を買うたびに、いつの間にか溜まっていくしおりたち。

とくにコレクションの意図がなくても、集めてみるとこれくらいはあった。

本棚の中で本に挟まったままのものも、まだあるはずだ。

見慣れた大手出版社のしおりがいちばん多い。

そうしたしおりはすでにたくさんあるので、迷わず捨ててしまう。

ただ中小の出版社とか、行ったことのない書店のしおり、古めのしおりなどが入っていると、こうして取っておいたりもする。

書店のしおり

左から、三省堂書店、八重洲ブックセンター、メトロ書店。

このうち僕が行ったことがあるのは三省堂と八重洲ブックセンター。

東京堂書店、ブックエキスプレス、オリオン書房。

ブックエキスプレスは駅ナカの書店だそうで、ここもどこかの駅で入ったことがあるかもしれない。

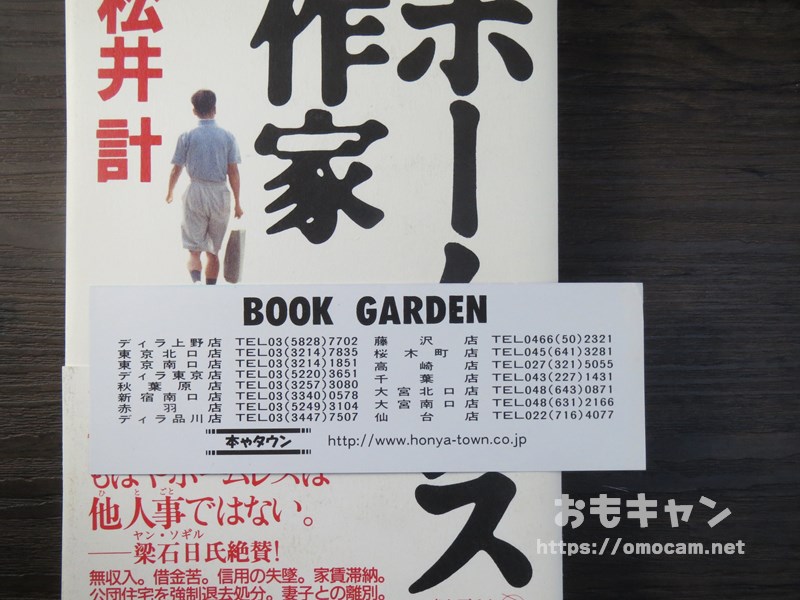

ブックガーデンのしおりは、松井計さん『ホームレス作家』に挟まっていた。

この本を読んだのは、僕がインフルで高熱を出していた時。

体調が最悪で頭ももうろうとしていたんだけど、「どう考えてもこの人の状況よりは自分のほうがまだましだな」と思いながら読んだのをよく覚えている。

「家で読んでいても家に帰りたくなる小説」として、僕のなかで夏目漱石の『坑夫』とツートップだ。

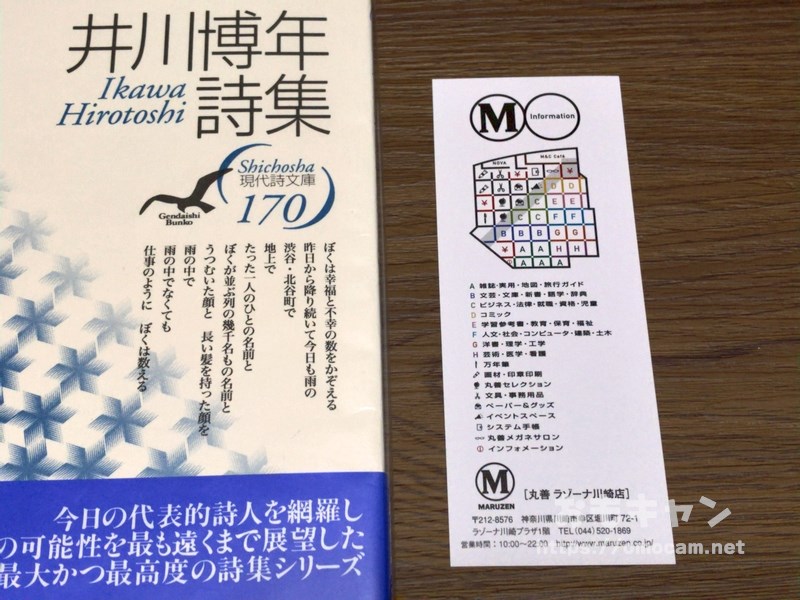

ちょうどいま読んでいる井川博年さんの詩集にも、丸善ラゾーナ川崎店のしおりが入っていた。

こちらもメトロ書店。

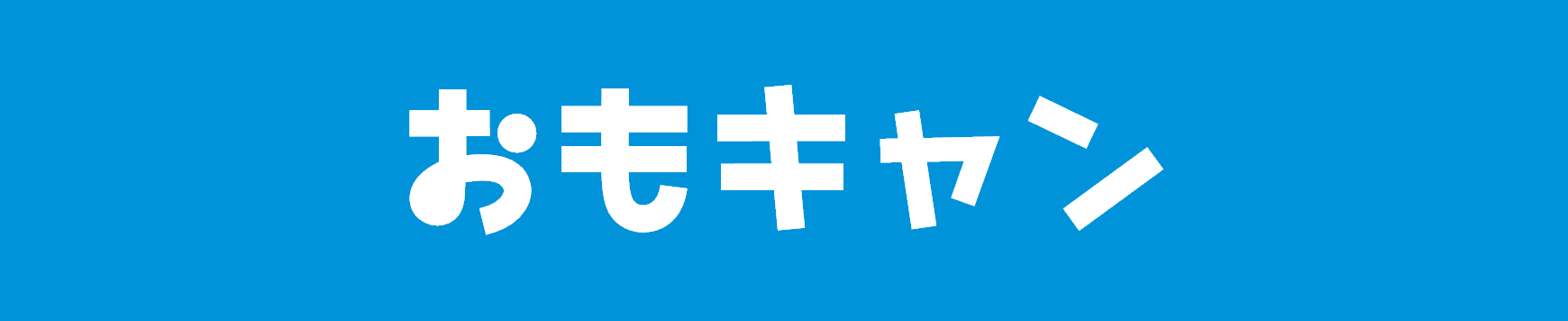

紀伊國屋書店のしおりが入っていたのは、盛田隆二さんの『Fruits of Shinjuku 新宿の果実』。

変な偶然だけど、この作品には紀伊國屋書店新宿店で本を万○きするシーンがあったよ。

「アニメセル画大展示即売会」のしおりも紀伊国屋書店。

BOOK PORTの203は最初の店舗の創業地である横浜市鶴見(ツルミ)の語呂合わせだそうです。

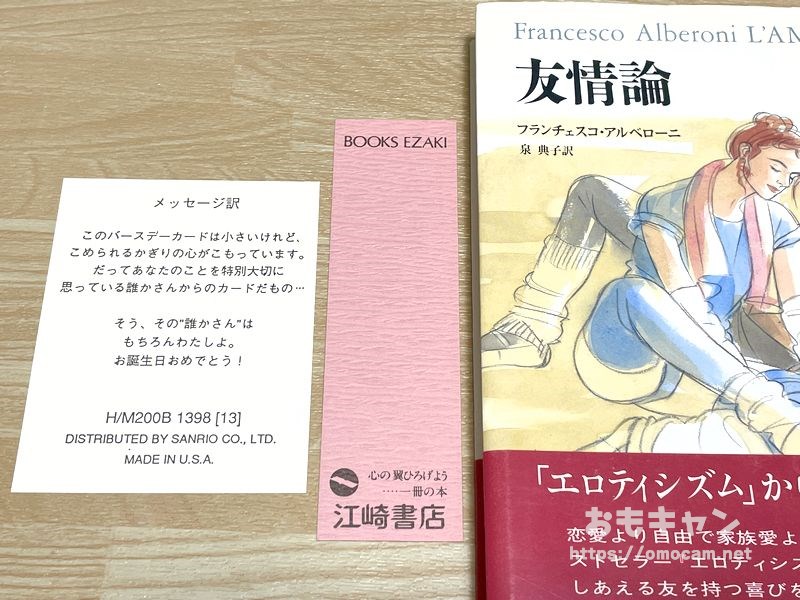

フランチェスコ・アルベローニの『友情論』には、江崎書店のしおりが挟まっていた。

江崎書店は静岡県の書店チェーンのようだ。

ほかにバースデーカードのメッセージ訳という紙も入っていた。

「谷島屋静岡パルシェ店」のオープン予告の小さいしおりも入ってきた。

谷島屋も静岡の書店チェーンだ。

田村書店は、大阪と兵庫に展開する本屋さん。

大手以外の出版社のしおり

冨山房(ふざんぼう)百科文庫と、雷鳥社のしおり。

冨山房は老舗ですね。雷鳥社のキャラクターがかわいい。

古いしおり

ちくま文庫のこのデザインのしおりは懐かしい。

僕が高校生くらいの頃はこうだったな。1990年ごろ。

広辞苑のしおりは、第4版が3枚、第5版が3枚、第6版が4枚に、iモード版のしおりが1枚ある。

刷りの色が違うのは何だろうか。

ひょっとして、岩波文庫の帯の色に対応していたりして。

古そうなレナウンのスポーツウェアのしおり。70年代のものだろうか。

裏は光文社文庫だった。

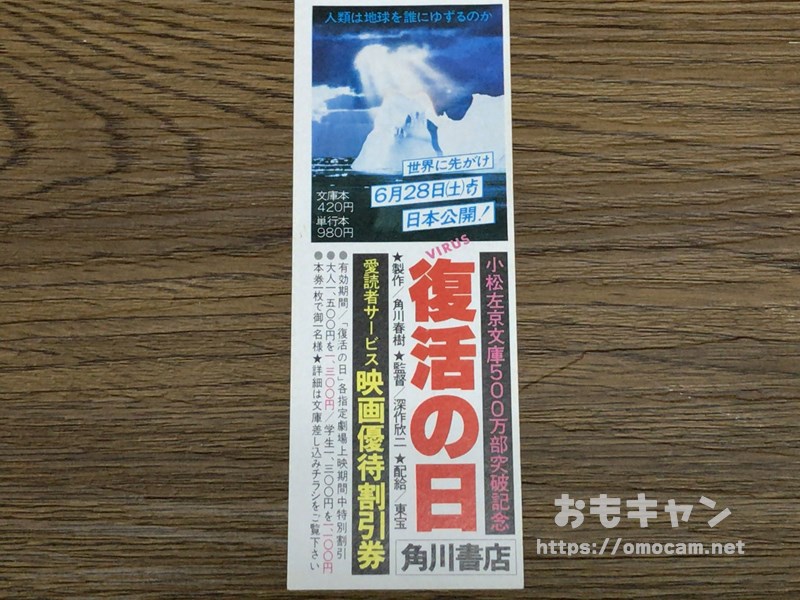

別の記事でも載せたけど、最近の新型コロナで再び脚光を浴びている『復活の日』(1980年)のしおり。

角川文庫のしおりが映画の割引券を兼ねている。

その裏はビーバーエアコン。

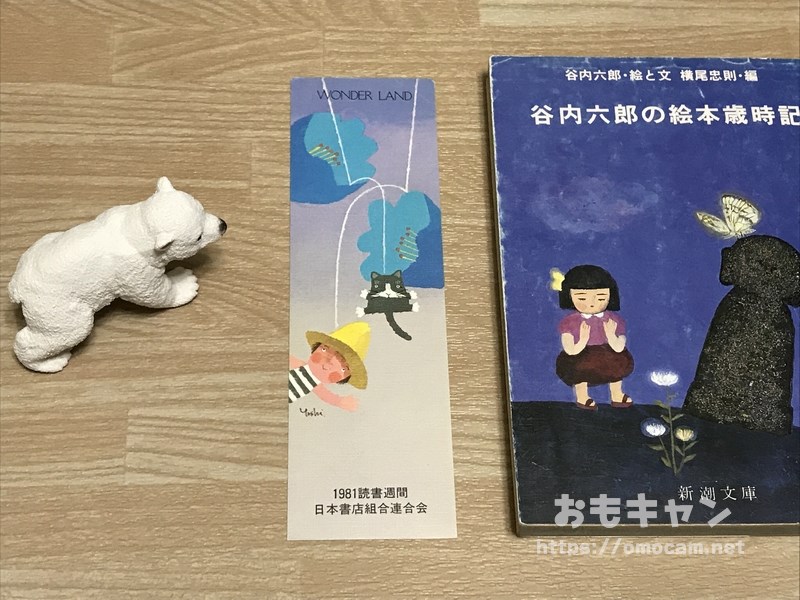

1981年の読書週間のしおりも。

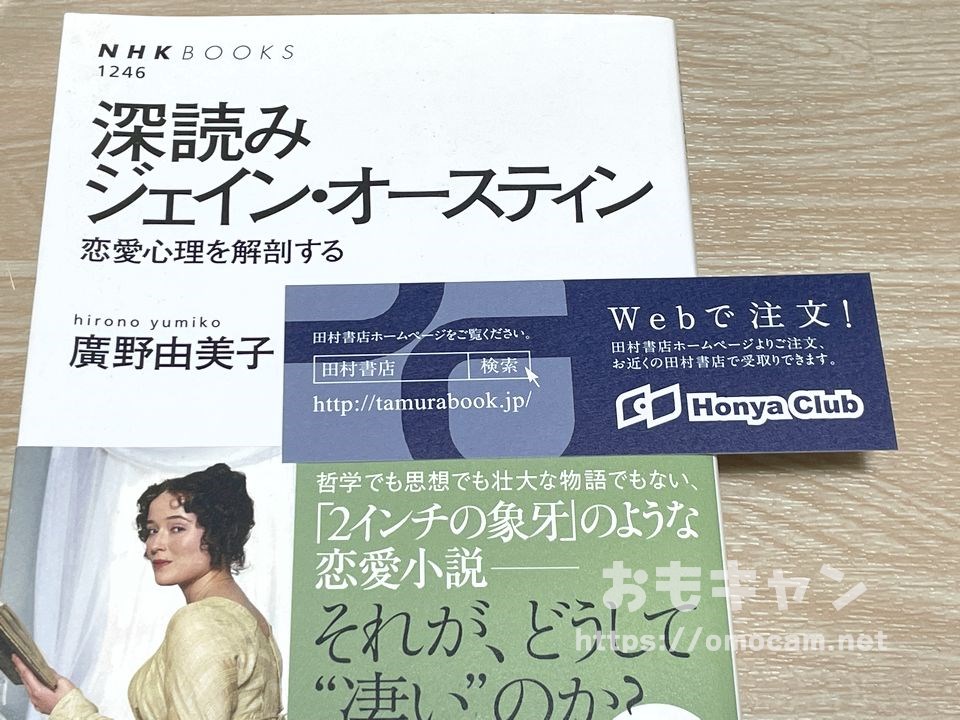

たぶん90年代初めごろの菊池桃子さん。バブル期って、派手派手ばかりでもない。

その他のしおり

出版社以外のしおりも挟まってくる。

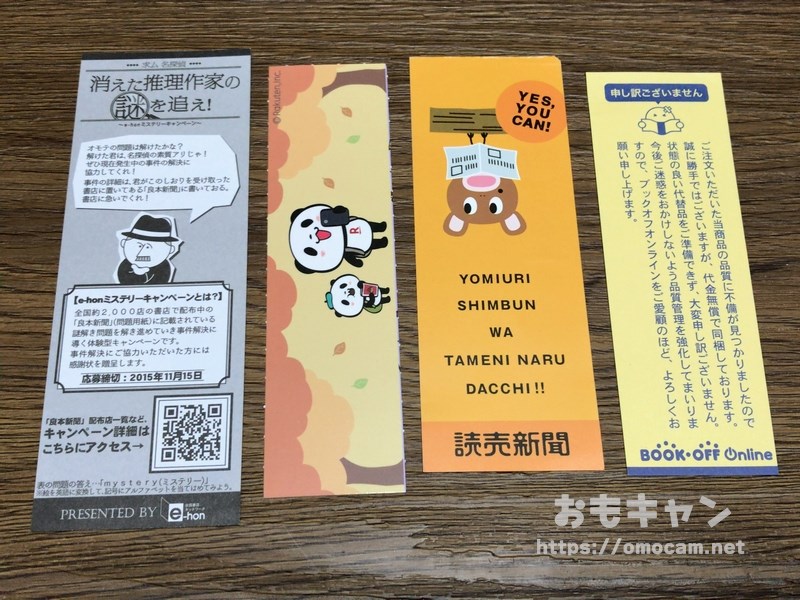

左から、e-hon、楽天ブックス、読売新聞、ブックオフオンライン。

ブックオフオンラインのこの黄色いしおりは、「本の状態が悪いので無料にしておきました」というときに挟まってくるものだ。

オオヨシキリという鳥。裏は白紙だった。

丸井で引越。これも90年ごろの雰囲気がある。

「丸井で引越」の裏。

東京の市内局番が4桁になったのは91年だそうなので、やはりそれ以前のしおりだろう。

図書カードのしおりもあった。

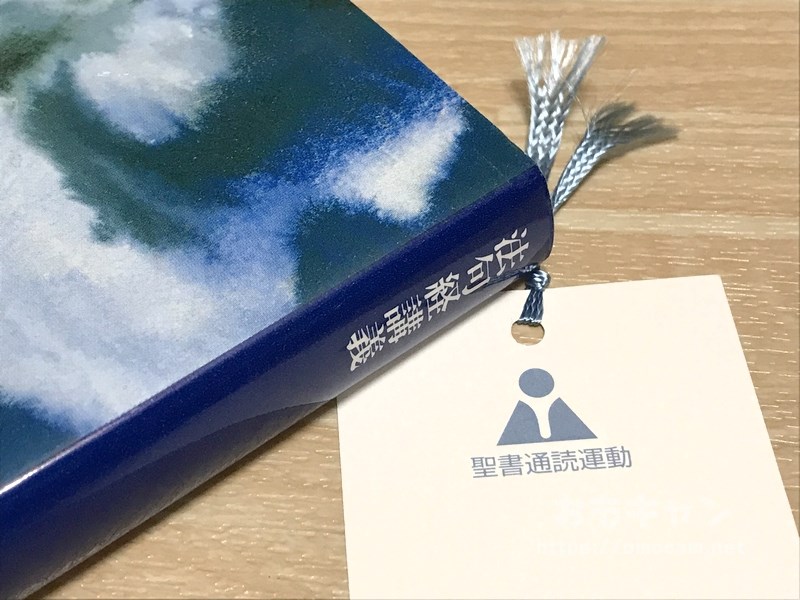

仏教の本に聖書通読運動のしおりが挟まっていた。宗教書に強い書店みたいなとこで買ったんだろうかと想像が膨らむ。

金属のしおりも挟まっていた。凸版印刷のもので「風月同天」と刻印されている。

このタイプのしおりは企業や学校のノベルティとしてよく作られるらしい。

『ダ・ヴィンチ・コード』上巻には、愛媛県松山市が主催している「坊っちゃん文学賞」のしおりが入っていた。

夏目漱石の顔と、『三四郎』の広田先生のせりふをもじった「頭の中は、宇宙より広い。」というコピーが書かれている。

この第10回の坊っちゃん文学賞では、甘木つゆこさんの「タロウの鉗子」が大賞を獲得した。この作品はのちに「はさんではさんで」に改題され、書き下ろし作品「コンビニエンス・ヒーロー」を加えて同タイトルで刊行されている。

関連記事

しおり以外に挟まっていたものは、こちらの記事で。